維持管理に関する最近の取組事例

トンネル維持管理に関する最近の取組事例

2025年11月25日更新

一般社団法人日本トンネル技術協会

1、主旨

社会インフラの高経年化に伴い、国、自治体、研究機関、事業者、建設業、建設コンサルタント、メーカー等では、維持管理業務の効率化や点検の精度向上を目的として、ICTを活用した業務変革やロボット等の開発・導入に取り組んでいる。

本会技術委員会保守管理小委員会では、委員や維持管理業務の従事者による情報提供により、これらの取り組み内容に関する情報の共有を行っている。トンネルの維持管理に資する技術の開発・導入の促進および、維持管理業務の効率化や質的向上を目的として、これらの情報を掲載する。

2、最近の取組事例

情報提供 |

名称(名称クリック詳細表示) |

提供元 |

トンネルの属性 |

| 2019.07 | レーザー打音による覆工内部損傷検知技術 | ㈱建設技術研究所、(国研)量子科学技術研究機構、計測検査㈱、㈱フォトンラボ | 道路 |

| 2019.07 | 社会インフラ画像診断「ひびみっけ」 | 富士フイルム㈱ | ― |

| 2020.01 | タブレット端末を活用したコンクリート構造物のはく落予測ツール | (公財)鉄道総合技術研究所 | 属性に限らず適用可能 |

| 2020.07 | TCI(トンネルひび割れ指数)を活用した覆工点検の効率化 | 東日本高速道路㈱ | 高速道路 |

| 2021.04 | 新幹線用トンネル覆工表面撮影車 | 東日本旅客鉄道㈱ | 鉄道 |

| 2021.07 | 新技術導入促進等について | 国土交通省(道路局国道・技術課技術企画室) | 道路 |

| 2021.07 | 走行型高速3Dトンネル点検システムMIMM-R(ミーム・アール) | パシフィックコンサルタンツ㈱ | 道路、鉄道 |

| 2021.10 | 鉄道版インフラドクター | 東急㈱,首都高速道路㈱,首都高技術㈱ | 鉄道 |

| 2022.02 | トンネルの診断支援システム構築に向けた取組み | (国研)土木研究所 | 道路 |

| 2022.06 | 浮体による通水中の水路トンネル点検装置の開発 | 東京電力HD(株) | 水路 |

| 2022.10 | 構造物維持管理システム | 東京地下鉄(株) | 鉄道 |

| 2023.07 | タブレットによるトンネル検査の効率化に関する取組み | 九州旅客鉄道(株) | 鉄道 |

| 2023.11 | トンネル立坑での調査事例について | Calta(株) | 鉄道 |

| 2024.08 | 電磁波探査ドローンによる覆工探査技術 | (株)ウオールナット | 鉄道・道路 |

| 2024.10 | AIを用いた打音検査解析によるコンクリートの診断システム | 応用地質(株) | 鉄道・道路 |

| 2025.02 | 走行型近赤外線撮影によるSfM三次元画像解析システム | 国際航業 (株) | 道路 |

| 2025.09 | 内空変位を監視するワイヤレスモニタリング | グレートスタージャパン (株) | 鉄道 |

| 2025.11 | 覆工巻厚・背面空洞レーダ探査システム | 応用地質 (株) | 道路・鉄道 |

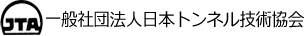

★レーザー打音による覆工内部損傷検知技術/㈱建設技術研究所,(国研)量子科学技術研究機構,計測検査㈱, ㈱フォトンラボ/道路★

<概要説明>

覆工コンクリート表面を高出力パルスレーザーで打音し、表面の微小変位をレーザー干渉計を利用したドップラー振動計により遠隔で計測することにより、うき・はく離の状態を把握する技術です。人力打音の代替となる赤外線パルスレーザーによる衝撃と微小振動をレーザー計測する技術を一体化し、打音間隔や打音速度を制御する技術とともに検査車両に搭載することで人力打音検査に代替するとともに、従来は検査員の感覚に頼っていた判定、診断プロセスを可視化することが可能となりました。

<開発・導入の背景>

■従来の課題

従来の打音検査は検査員の感覚に頼る点検技術であり、点検員の力量の平準化、熟練点検員の不足といった課題がありました。近い将来、増大する道路トンネルの定期点検、臨時点検の需要に対して熟練点検員の不足が顕在化し、定期点検の安定的な実施に支障となる課題がありました。

■新たに導入した技術の概要

レーザー打音はハンマー打音検査を完全に機械化することにより点検員の力量に依存しない覆工打音検査を実現します。さらに苦汁作業であった打音検査の作業環境を大幅に改善します。また、点検記録は完全に可視化され、電子データで記録することが可能になり、前回点検との比較による客観性の高い比較を可能にします。

また、レーザー打音検査の効果を高めるスクリーニング技術、診断技術も併せて開発しており、これらと組み合わせることにより、効率的で客観性の高い覆工打音検査を実現します。

<導入効果>

・レーザー打音検査の導入により、点検員の力量に依存しない打音検査の客観性を確立できた。

・レーザー打音を定期点検に取り入れることにより、打音検査における前回点検との比較が可能になり、進行性を判断できるようになった。

・点検員の高所作業工数の削減に寄与し、熟練点検員不足に対処できるようになる。

<今後の課題>

・計測範囲のスクリーニング技術との併用による作業効率化を進める必要がある。

・さまざまなうき・はく離の状態に対して、適切な状態把握を行う技術を向上させる必要がある。

<参考文献>

①長谷川登, 岡⽥⼤, 近藤修司, 北村俊幸, 錦野将元, 坂本勝哉, ⽊暮繁:トンネル覆⼯コンクリートのうき検知を遠隔で⾏うレーザー打⾳検査装置の現状と社会実装について,計測と制御, VOL.60, No11, pp.765-769, 2021.

②⼾本悟史, ⻑⾕川登, 岡⽥⼤, 近藤修司, 北村俊幸, 錦野将元, 中村光:ラスター(格⼦状)スキャン機能を有するレーザー打⾳検査装置を⽤いたトンネル覆⼯コンクリートの診断⽀援技術の⾼度化に関する研究, 構造⼯学論⽂集, Vol.68A, pp.671-684, 2022.

③中村光,⼾本悟史,松永輝,杉⼭⾵雅,三浦泰⼈,辻健⽃:静的破砕剤による各種形態と損傷度を有する模擬腐⾷ひび割れの⽣成法の提案,構造⼯学論⽂集,69A,pp.718-733,2023.

④⻑⾕川 登, 錦野 将元, 岡⽥ ⼤, 近藤 修司, 坂本 勝哉, ⽊暮 繁, 安倍 正道, ⼾本 悟史, 中村 光:ジュルスジュール級パルスレーザーによるインフラ先進診断 -レーザー打⾳法-, レーザー研究, Vol. 51, 9号, 2023, accepted.

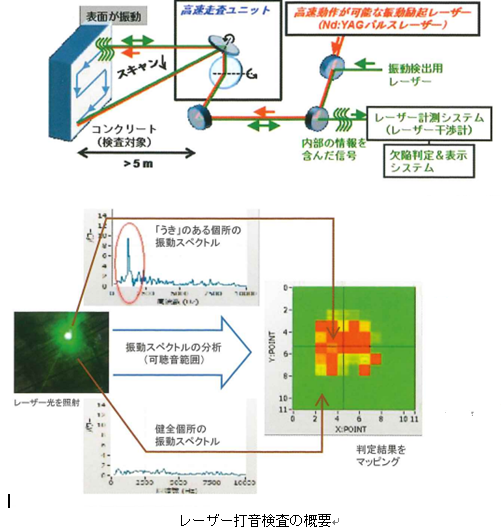

★社会インフラ画像診断「ひびみっけ」/富士フイルム株式会社★

<概要説明>

ひびみっけは、コンクリート構造物の写真を自動的に合成し、ひびわれを自動検出するソフトウェアサービス。

トンネル検査において従来は「1.ひびわれを見つける」「2.ひびわれをチョーキングしスケッチする」「3.スケッチした結果をCAD化する」という作業を行っていたが、写真から自動的にAIがひびわれを検出しCAD化する事で効率化を目的としている。また、本技術は打音点検車の後から損傷をスケッチする人員を写真撮影に変える事で導入できるため、従来点検から大幅にワークフローを変える必要がない。

<開発・導入の背景>

■従来の課題

(1)画像による記録

・従来、一般的なデジタル一眼カメラでトンネル覆工表面を撮影し変状展開図の作成を行おうとしても撮影した画像を合成する際局面の画像のため、画像に歪みが生じしていた。

(2)ひびわれの検出

・従来、トンネル点検におけるコンクリートのひびわれの検出・記録は、人による近接目視点検の記録で対応していた。

■新たに導入した技術の概要

2018年より「ひびみっけ」サービスを開始し、トンネル覆工表面のような局面の画像合成を歪みなく行う技術とAIによるひびわれ検出する技術の提供を開始した。

(1)画像合成

画像合成するために、当社の撮影ガイドラインに示された撮影条件を参考にトンネル中心部から側面から天面に向けて1枚ずつ画像の撮影を行っていく。また、撮影の際は各画像のオーバーラップを20%程度取る必要がある。

撮影した画像をスパン毎にフォルダに纏めて「ひびみっけ」サービスにアップロードする事でスパン毎の変状展開図が自動的に作成される。

(2)ひびわれ検出

ひびみっけは2018年のサービス開始以来、年に数回ひびわれ検出AIの

バージョンアップを行っている。現在、ひびみっけは1200社以上のユーザーがおり、各ユーザーがアップロードした膨大な枚数の画像を基に学習しているため、常に精度向上している。ユーザーは常に最新のAIで画像からひびわれ検出を行うことが可能。

<導入効果>

・一般的なデジタル一眼カメラからも変状展開図作成が自動で作成可能になった。

・デジタル一眼カメラから撮影することでひびわれを自動的に検出・CAD化が可能になり、作業が効率化された。

<今後の課題>

・ひびみっけユーザーの要望対応を随時進めている。

<参考文献>

富士フイルム株式会社 ひびみっけHP

https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/inspection/infraservice/hibimik…

★タブレット端末を活用したコンクリート構造物のはく落予測ツール/(公財)鉄道総合技術研究所/属性に限らず適用可能★

<概要説明>

(1)鉄筋のはつり出し等を必要とせず,取得・蓄積・活用が期待される外観写真から得られる情報(はく落)を手掛かりに,鉄筋腐食速度を推定する方法を提案した。

(2)提案した推定法に基づき,タブレット端末を用いて,検査の記録から変状の予測まで行えるツールを開発した.

<開発・導入の背景>

■従来の課題

・コンクリート構造物の詳細検査では,変状の進行を予測して健全度の評価を行う必要がある.しかし,詳細な調査は費用や時間を要するため実施されないことが多く,目視により半定量的に健全度を評価している現状がある.

■新たに導入した技術の概要

・簡易に定量的な評価を行うことを目的に,画像情報から将来的な変状の発生を予測する手法と,タブレットを活用して剥落を予測する「はく落予測ツール」を開発した.

・「はく落予測ツール」は,タブレットで撮影した画像を活用し,端末上での簡易操作で入力した検査情報を用いてはく落予測を行うとともに,現地調査時の検査情報を管理するもので,「かぶりコンクリートのはく落予測機能」,「画像を用いた検査情報管理機能」の2つの機能を有する.

・現地では以下のように操作する

①地調査時にタブレットに内蔵されているカメラを用いて,構造物の写真を撮影する

②撮影した画面上に,変状やかぶり等の情報を入力する

③タブレットが鉄筋腐食深さを予想し,将来(例えば,〇年後)の剥落の発錆を予測する.

<導入効果>

・「はく落予測ツール」を用いることにより,詳細検査が省力化される

・将来的なはく落の発生時期や範囲等を踏まえた計画的な補修により,効率的な維持管理が可能になる.

<今後の課題>

・検査実務へのはく落予想ツールの導入を目指し,操作性を向上していく

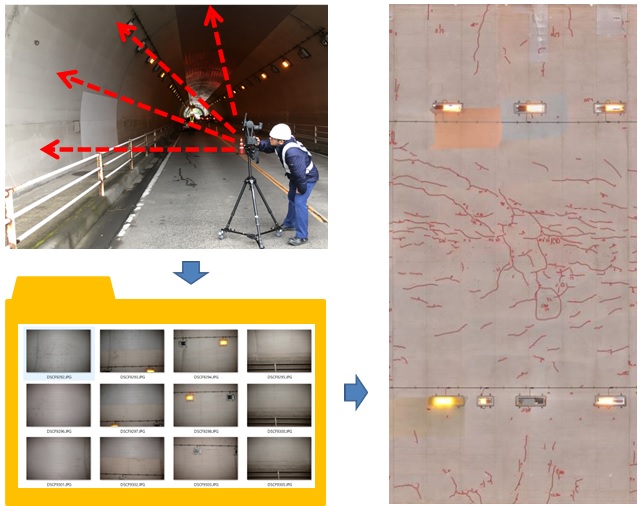

★TCI(トンネルひび割れ指数)を活用した覆工点検の効率化/東日本高速道路㈱/高速道路★

<概要説明>

高速道路トンネル覆工の詳細点検は、5年ごとに実施し、覆工画像撮影(詳細点検A)したのち全面近接目視+全面打音(詳細点検B)を基本としている。詳細点検2回目以降は、覆工ひび割れ展開図より得られるひび割れ評価点を用いて、全面近接目視+全面打音の実施の有無を区分している。このため、精度が高く客観的なひび割れ評価点を算出できるように、TCIを導入し点検の効率化を図っている。

<開発・導入の背景>

■従来の課題

従来は、目視により手書きでひび割れ展開図を作成し、ひび割れ幅や長さをもとに評価点を算出しており、時間をかなり要することと点検者の技能によるところがあった。

■新たに導入した技術の概要

TCIは、クラックテンソルの考えを導入したもので、ひび割れの幅、長さ、方向性をひとつの数値化された評価尺度として利用できるものである。また、5年ごとにその数値の変化を見ることで、ひび割れの進行性の有無、大小が把握可能となり、健全度評価の判定に使うことができる。

<導入効果>

覆工画像撮影をもとにひび割れ展開図を作成することで、点検精度が向上すること、TCIは電子化されたひび割れ展開図により自動的に算出されるので、客観的で点検者の技能に左右されない評価点が得られる。

<今後の課題>

TCIの数値と覆工の状態の関係性は、点検の実績を積み重ね常に見直しを図っていく必要がある。また、高速道路トンネルでの点検実績をもとに適用を図っているところであり、他機関のトンネルへ導入する場合は、数値区分等の設定に留意する必要がある。

<参考文献>

山田隆昭・佐野信夫・馬場弘二・重田佳幸・吉武勇・西村和夫:ひび割れ指数を用いたトンネル覆工コンクリートの健全度評価法の構築 土木学会論文集2008_12

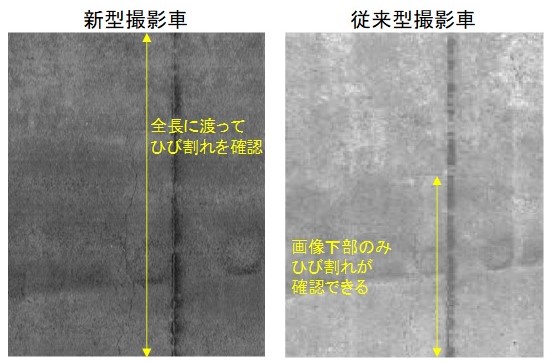

★新幹線用トンネル覆工表面撮影車/東日本旅客鉄道(株)/鉄道★

<概要説明>

トンネル検査において、覆工表面のひび割れ変状を正確に記録することは、既存変状の進行性や新規変状を把握するために重要です。

本頁では、トンネル覆工表面の変状を短時間で正確に把握することを目的にJR東日本で活用されているトンネル覆工表面撮影車に関する技術を紹介します。

<開発・導入の背景>

■従来の課題

JR東日本では、軌道上を走行しながら覆工表面を連続的に撮影可能な覆工表面撮影車を保有しており、これにより撮影された画像を元に変状展開図の作成を行っている。

従来技術の課題は次の3つ。

(1)取得データの解像度

視認可能なひび割れ幅は概ね1~2mm程度であり、ひび割れ抽出精度の向上のため解像度向上が必要

(2)計測速度

8km/h程度で計測しており、計測周期は新幹線で概ね3~4年要する。トンネルの目視検査の周期に合わせて2年周期でデータ取得ができる速度が必要

(3)変状展開図作成の省力化

展開図の作成のために撮影画像を人の目で確認する必要があり、省力化のため自動抽出が望まれる

■新たに導入した技術の概要

2020年に新型覆工表面撮影車を開発した。レーザーとエリアカメラにより、2次元(画像)・3次元(凹凸)のデータを同時に取得可能な光切断方式を採用。

(1)高解像度のデータを取得、幅0.5mm程度のひび割れまで視認可能

(2)計測速度は従来の2倍程度の20km/hに向上

(3) AI画像解析によるひび割れの自動抽出の実装に向けて検討中(2023年○月現在)

<導入効果>

・変状展開図作成の精度向上により、これまで以上に精度の高い検査が期待できる。

・計測速度向上により、計測作業が効率化された。

<今後の課題>

ひび割れの自動抽出の実装に向けて取り組んでおり、トンネル展開図作成の省力化の検討を進めている。

<参考文献>

・久保木利明、八嶋宏幸:新型トンネル覆工表面撮影車の開発と導入、検査技術、2022年4月

https://www.jreast.co.jp/press/2019/20200116_ho03.pdf

★新技術導入促進等について/国土交通省/道路★

<導入の背景>

適切に維持管理していくためには、道路インフラの老朽化の進展状況を的確に把握し、損傷程度に応じて適切なタイミングで修繕を行う予防保全によるメンテナンスに取り組んでいく必要があり、そのために道路管理者は定期点検を着実に実施することが求められている。

そこで、①安全、高品質、低コストな道路サービスの提供、②道路事業関係者のプロセス改善、③産業の活性化を掲げ、「良い技術は活用する」との目的の下、これまで新技術の活用が十分でなかった異業種、他分野、新材料等も含め、新技術開発・導入を促進しようとするものである。

<導入効果>

業務プロセスの効率化に資するICT技術等を活用し、近接目視によらない点検・診断方法の確立・導入や、新技術・新工法の導入を可能とするために必要な技術基準類の整備などを行い、新技術導入の「隘路」を解消することで、最先端の技術がスムーズに道路分野に導入される。

<今後の課題>

道路インフラの老朽化が進行する一方で、熟練技術者や労働者の不足が懸念される中、道路の安全・安心を守るとともに、良好な道路インフラを次世代へ継承するためには、持続可能な維持管理の実現が不可欠である。

そのため、毎年度策定する「新技術導入促進計画」により新技術導入の取り組みを計画的に進めるとともに、蓄積された点検結果をデータベース化し可能な限り公開することで、アプリやAI技術の開発等、民間の技術開発の促進を図り、維持管理の効率化・高度化に資する新技術導入の取り組みを加速化していきたいと考えている。

<参考文献>

国土交通省「新技術導入促進計画」掲載サイト

https://www.mlit.go.jp/road/tech/index.html

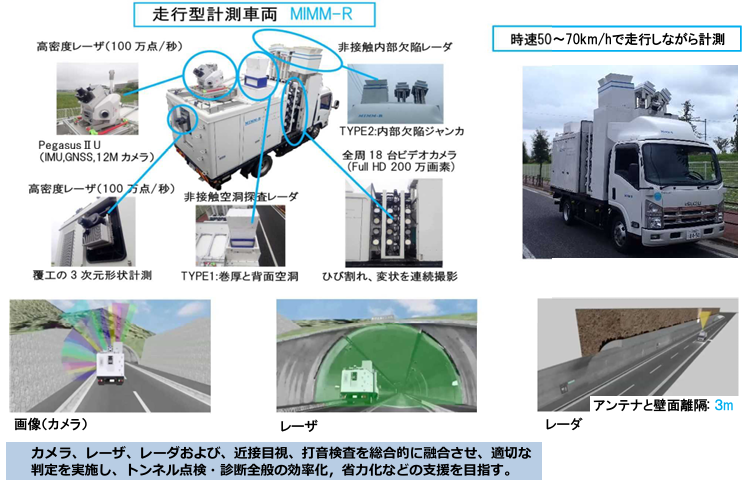

★走行型高速3Dトンネル点検システム MIMM-R(ミーム・アール)/パシフィックコンサルタンツ(株)/道路、鉄道★

<概要説明>

トンネルにおいて,カメラ,レーザ,レーダを搭載した統合型走行計測システムにより従来点検前に計測し, 近接目視, 打音検査の併用技術として支援するとともに,取得した3D可視化情報を総合的に活用し健全性診断を支援する.

<開発・導入の背景>

近接目視、打音検査による点検は、規制を必要とし、安全性や渋滞の発生などが懸念される。また、変状の記録は、スケッチを主体としたものであり、客観性に乏しいなどの問題がある。そこで、本システムは、規制を最小限とし、客観的なデータを取得することで、近接目視、打音検査の効率化を目的として開発した。

本システムは、トンネル覆工壁面の連続画像撮影システム、高精度3次元レーザー計測システム、非接触レーダ探査システムを車両に搭載し、覆工表面ひび割れや漏水等の変状と、トンネル断面形状、巻厚、背面空洞等を計測する。走行型計測結果により覆工壁面展開画像および変状展開図を作成することで、変状位置を正確に把握することが可能となることから、高品質な変状展開図を作成することが可能となる。MIMM-Rに搭載された3次元レーザー計測システムを併用することで、断面形状や断面変形の有無を把握することができるため、外力性変状の評価するための定量的なデータを得ることができる。MIMM-Rに搭載された覆工巻厚・背面空洞調査レーダーシステムを併用することで、巻厚不足の判定や背面空洞の有無、突発性崩壊の危険性評価を行うための定量的なデータを得ることができる。

■新たに導入した技術の概要

<導入効果>

事前に本システムによりデータを取得し、現地点検の際の着目する変状を抽出することで見落とし防止に寄与するとともに、現地作業の効率、時間短縮を図ることができる。また、対象とするトンネル延長が500m程度以上の場合、点検コストの低コスト化を図ることができる。

<今後の課題>

・計測データから変状を抽出する際の作業効率の向上、更なる低コスト化を図る。

★鉄道版インフラドクター/東急(株)、首都高速道路(株)、首都高技術(株)/鉄道★

<概要説明>

2023.3.31

レーザースキャナによる3次元点群データと高解像度カメラの画像データを取得、解析することにより、トンネルの特別全般検査を行う

<開発・導入の背景>

■従来の課題

トンネル特別全般検査は、主に終電後に技術者による目視で実施している。現地に仮設足場などを設置し、全ての部位の近接目視を行っており、異常が疑われる箇所は打音調査などを実施しているが、以下の課題がある。

1. 夜間作業などに従事する技術者不足と技術の継承

2. 経験や技量の違いなどによる検査精度のバラつき

3. 検査結果の変状展開図等の作成には多くの人手が必要。検査費用も増加

■新たに導入した技術の概要

3次元点群・カメラ画像データから現地検査前に変状を抽出するなどし、検査業務を効率化する。検査記録等データは電子化され、点群データの位置情報を基にGIS上で管理するシステム

点群・画像の解析データから浮き・剥離、ひび割れなどを現地の検査前に抽出。異常が疑われる箇所及び打音調査箇所の絞り込みを行う

点群データの位置情報と上記データから正確で精度の高い検査記録を作成する

<導入効果>

打音調査などが必要な箇所の絞り込みにより現地の検査期間を短縮

GISを基に点群データと維持管理データとを連携し効率的に管理する。また検査等の記録が“紙”で保管されている場合には、これを電子化しGIS上で管理する

<今後の課題>

トンネル特別全般検査での導入を行っているが、検査頻度が20年と長く、費用対効果を向上させるため取得した3次元点群・カメラ画像データを有効活用し、他検査や巡視等、他分野へも展開したいと考えている。

<参考文献>

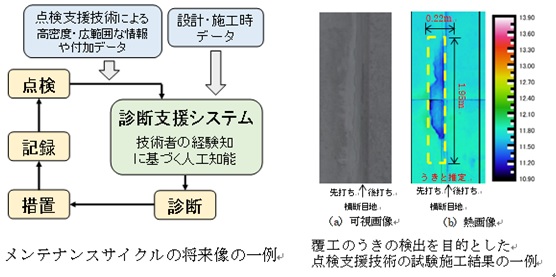

★トンネルの診断支援システム構築に向けた取組み/土木研究所/道路★

<概要説明>

道路トンネルの老朽化や維持管理業務に従事する技術者の担い手不足といった社会課題を背景に、国立研究開発法人土木研究所では、診断支援システムの構築を核としたトンネルの維持管理の高度化に関する研究に取り組んでいる。参考文献に示す報文にて、①設計・施工時データの維持管理段階への引継ぎ、②トンネルの変状メカニズムの推定等の診断支援、③点検支援技術の精度検証 について、土研におけるこれまでの取組みや今後の展望を報告した。

<開発・導入の背景>

■研究の背景

①トンネルの設計・施工段階で得られる地山性状等に関するデータが、維持管理段階へと確実に引き継がれていない場合がある。

②トンネルの点検・診断において、外力による変状の兆候を見落とすと、通行止めを伴う大規模な対策が必要な状態へと至るおそれがある。

③点検では、精度向上とともに、担い手不足への対応として作業効率の向上が求められている。

■取組みの概要・成果

①施工段階で得られる切羽評価点や計測変位と、維持管理段階における変状の相関を分析し、有意な相関性があることを示した。

②覆工のひび割れ情報から変状の発生原因を推定するチャートをレビューし、ブラッシュアップの方向性を示した。

③トンネル現場で赤外線カメラを搭載した車両を走行させ、覆工のうき・はく離の検出精度の検証試験を行った。目地部での三日月状のうきが検出された。

<今後の課題>

①分析事例を増やし、今後、BIM/CIM等に記録すべき設計・施工時データを提案する。

②トンネルの診断に携わってきた経験豊富な技術者の経験知を整理し、例えばそれらを組み込んだAIを開発する。

③開発が進められている多種多様な点検支援技術について、関係機関と連携して適用性を検討の上、活用を進めていく。

<参考文献>

小泉悠、菊地浩貴、日下敦:トンネルの診断支援システム構築に向けた取組み、土木技術資料、Vol.64、No.4、pp.28-31、2022年4月

https://pwrc.or.jp/shouroku/shouroku_2022.html#h220406

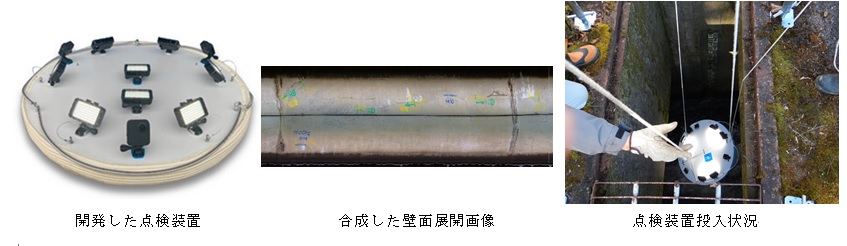

★浮体による通水中の水路トンネル点検装置の開発/東京電力HD(株)/水路★

<概要説明>

水路トンネル内の抜水を不要とした、点検員による目視点検に代わる点検装置を開発した。

<開発・導入の背景>

■従来の課題

水力発電所水路トンネルの内部点検は、発電所の運転を停止し、水路トンネル内を抜水した上で、点検員が水路トンネル内を移動しながら目視等で実施している。(東京電力RPの水力発電所:164か所、水路トンネル総延長:680km)

従来の点検方法では以下の問題点を抱えている。

・水路抜水・発電所停止に伴う発電機会の喪失

・点検作業の担い手不足

・暗所での長距離移動を伴う点検作業における人身災害発生のリスク

これら問題点を解消するため、水路トンネルの通水(運転)中に、無人で点検を行う方法の開発が課題であった。

■新たに導入した技術の概要

照明や広角カメラを搭載した浮体が水路トンネル内を流下しながらトンネル内部(気中・水中とも)を撮影。取得した映像を合成する事により、壁面展開画像を作成する事ができる。

導入効果

映像として記録されるため、点検実施時点における状況を正確に残す事が可能となる。これにより、変状の見落としを防ぎ、前回点検時の映像との比較により、変状の発生や進展を的確に管理する事ができる。

水路トンネルが果たすべき本来の役割である導水機能を損なう事無く点検することができる。これにより、発電用水路トンネルであれば発電機会を喪失せず、灌漑用や上水用水路トンネルにおいても水を送り続ける事が可能となる。

水路トンネル内に入る事無く点検することができるため、点検に要する労力が軽減され、現場での作業時間も短縮される。また、地震等自然災害後の臨時点検では、損傷を受けた可能性のあるトンネル内に入る事無く点検する事ができるので、人身災害の発生リスクを軽減させる。

<今後の課題>

濁度の高い水中部では画像撮影が困難な場合があるため、濁水中の可視化技術の開発が必要である。

<参考文献>

平成30(2018)年

・土木学会全国大会「浮体による通水中の水路壁面点検用の撮影装置の開発」

・電気新聞 2018/10/18「トンネル点検効率化向け共同開発」

令和2(2020)年

・土木学会全国大会「浮体による通水中の水路壁面点検装置の開発(その3)」

・日刊建設工業新聞 2020/10/21「⽔抜き不要の⽔路点検システムを開発」

令和3(2021)年

・土木学会全国大会「浮体による通水中の水路壁面点検装置の開発(その4)」

令和4(2022)年

・土木学会全国大会・電力土木11月号

「特徴点のない水路トンネルにおける三次元点群計測技術の開発」

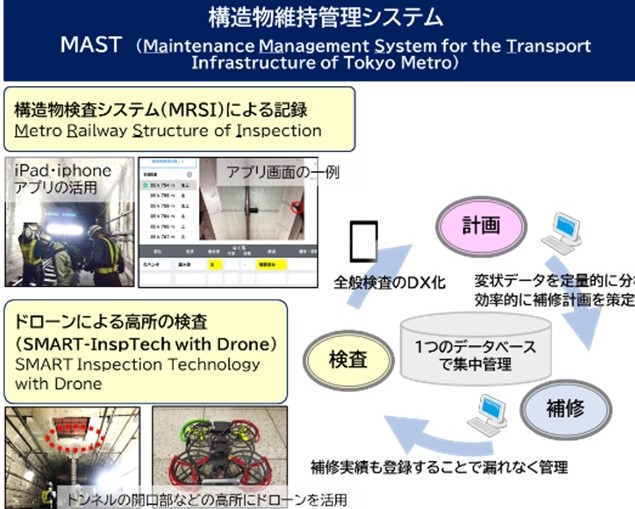

★構造物維持管理システム/東京地下鉄(株)/鉄道★

<概要説明>

東京メトロでは、維持管理業務の効率化及び説明性向上を目的に、土木構造物の総合的な維持管理体制として構造物維持管理システム(MAST)を構築している。本頁では、構造物維持管理システム(MAST)の概要について紹介します。

<開発・導入の背景>

■従来の課題

東京メトロでは、維持管理する土木構造物の多くが建設後50年を超えている。今後、維持管理費の増大、技術者不足や働き方の変化による鉄道利用者の減少など、リソースの確保が厳しくなることが想定されるため、今以上に効率化を図っていく必要がある。また、土木構造物の維持管理についてステークホルダーに対して、客観的に説明できる維持管理方法への移行が重要な課題と捉えている。

■新たに導入した技術の概要

土木構造物の総合的な維持管理体制として、構造物維持管理システム(MAST)を構築した。

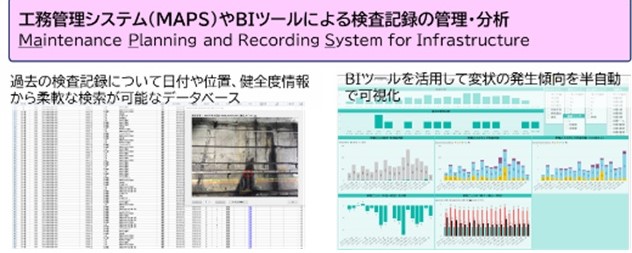

①構造物検査システム(MRSI)による記録、②ドローンによる高所の検査

③工務管理システム(MAPS)やBIツールによる検査記録の管理・分析

<導入効果>

①検査業務へのiPad活用により、事前準備及びデータ転記作業の省略、検査結果の迅速な共有が可能となった。

②高所のトンネル検査へのドローン活用により、高所確認が効率化された。

③工務管理システム(MAPS)やBIツール活用により、検査記録の管理分析、検査結果の蓄積・可視化、補修計画作成の効率化及び説明性が向上できた。

<今後の課題>

新技術の導入等、高度化を目指し更なる効率化及び説明性の向上にむけて取り組みを進めている。

<参考文献>

・石川幸宏、東京メトロにおける構造物維持管理システム、土木施工、2022.7

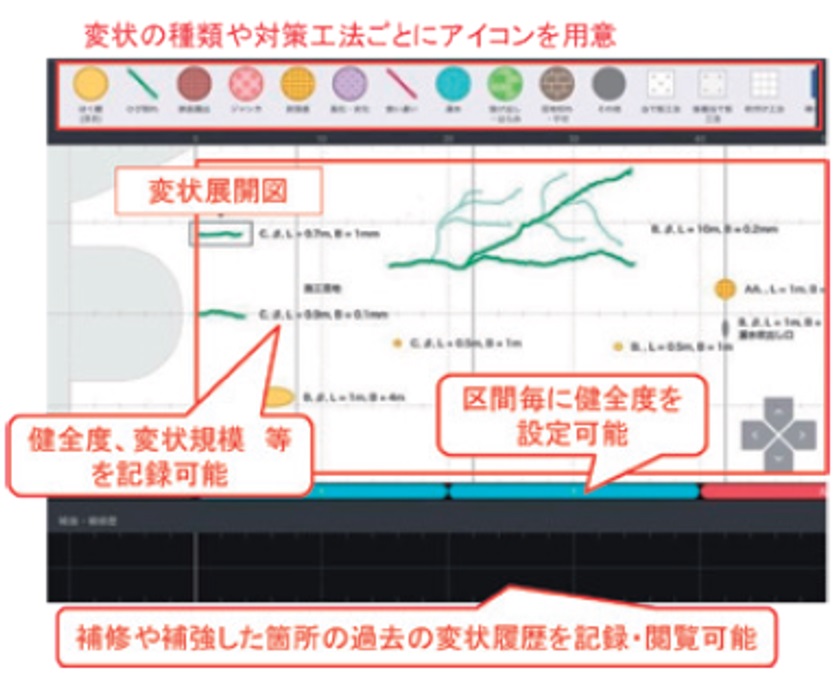

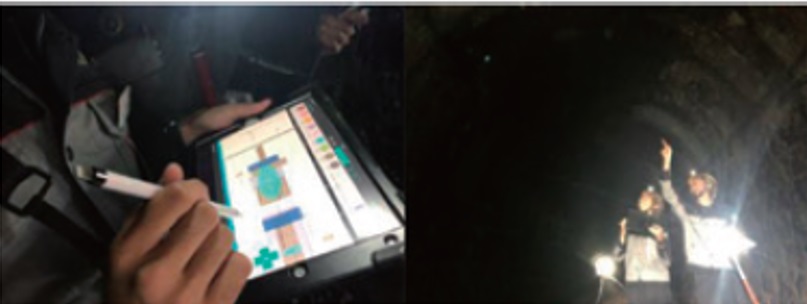

★タブレットによるトンネル検査の効率化に関する取組み/九州旅客鉄道(株)/鉄道・★

<概要説明>

JR 九州では、保守土木部門においてタブレットを配備しており、工事の施工管理や異常時の情報共有の効率化などに取り組んでいる。このタブレットを活用してトンネル検」査の効率化を図ることを目的に、トンネル検査支援アプリを開発した。これにより、現地踏査の効率化、帳票整理に要する作業時間の削減、関係資料の一元管理が期待される。

<導入効果>

■従来の課題

①現地踏査時に過去の検査記録を持参し、変状箇所の把握に時間を要すること

②事務所での帳票整理に多くの時間や労力を要すること

③関係資料を一元管理できていない現状

■新たに導入した技術の概要

①タブレット上で健全度判定の入力やトンネル変状展開図を容易に作成可能

②トンネル展開図を元に、検査記録簿を自動作成

③関係資料を一元管理できるように統一

導入効果 ①効率的に現地踏査を実施し、検査結果の整理、帳票作成時間の削減に貢

献できることを確認した

②写真撮影箇所や変状発生位置をより正確に記録することができ、現地踏査の効率化や維持管理精度の向上に貢献できている。

<今後の課題>

トンネルだけでなく、他の鉄道構造物の検査支援システムを開発し、検査業務の効率化を図ることにより、今後増加が予想される構造物の経年劣化に対し

て適切な維持管理に努めていきたい

<参考文献

上村寿志,市村彰,佐藤武斗:タブレットによるトンネル検査の効率化に関する取り組み,鉄道施設協会誌,Vol.57,No.2,pp.117-119,2019

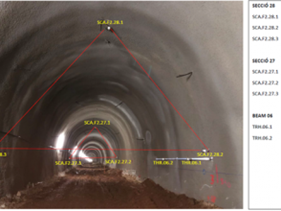

★トンネル立坑での調査事例について/Calta(株)/鉄道★

<概要説明>

トンネルの換気を目的に軌道階から地上まで続いている立坑の壁面について、 仮設足場を組まなければ、 構造物の調査を行うことができなかった

<導入実績 ・ 効果 (トンネル立坑内部の壁面調査)>

30m級の立坑で足場を用いず ド ロ ーン調査/早く、 安く、 安全に調査

<ト ンネル壁面 ド ローン撮影におけるデータの比較検証>

5つの取得データ(動画・点群・ フォ トグラメ トリ ・オルソ画像・AI画像診断)ごとの検査への活用における有効性について比較を行った。

ト ンネル壁面 ド ローン撮影におけるデータの比較検証

(1)動画

足場等を設置 しなければ近接で見ることができなかった壁面について、 損傷等の状況を確認することができた。しかし、 動画からでは損傷位置の特定,寸法計測が困難であった。

(2)点群

動画からでは変状位置を把握する ことが困難であったが,3D点群にすることで,構造物を立体的に把握できた。

3D点群では,外形イメージしたり,計測することについて有効であったが, 損傷の詳細確認については困難であった。

(3)フォトグラメトリ

点で構成される点群データ と比較して、 テクスチャが貼られていることで、剥落や鉄筋露出、 漏水箇所などについては詳細な寸法計測まで可能

ひび割れ(特に1m m幅以下)のような画質の品質に依存して確認の可否が決まるような損傷については確認できない場合もある

(4)オルソ画像 : 撮影動画から平面的に構造物を表現

オルソ画像によ り,平面的に損傷を捉えることで,技術者により机上で変状展開図を作成することができた。

(5)AI画像診断

オルソ画像より、 机上で技術者が確認できるひび割れ等の損傷について網羅できるような検出結果には至らなかった。 必要に応じて、 人力での補完等が必要である。

<今後の課題>

AI画像診断技術のみでなく、画像処理技術や3Dメッシュデータからの凹凸診断などといった別手法での損傷検出について、 今後検証を行う予定で様々な組み合わせで自動診断精度向上を図っていく。

★電磁波探査ドローンによる覆工探査技術/(株)ウオールナット/鉄道・道路★

<概要説明>

本技術は、覆工天端部において「コンクリート厚、空洞厚、コンクリート表面のうき」をドローンで探査可能な技術である。ドローンに搭載された地中レーダアンテナを覆工天端部に押し当てて時速2km程度で走行させながらデータを取得していく。

搭載するセンサーを替えることで、覆工の厚さ(1m程度)、背面空洞(2m程度)、内部欠陥(t=1.0mm、5cm角以上のうき、発生深度)の探査が可能である。

<開発・導入の背景>

■従来の課題

地中レーダアンテナとデータを記録・制御するコントロール部がケーブルによって繋がっているため、可動範囲に制限があった。また、大掛かりな計測用台車を作成し、人海戦術による探査を行っていたことから、安全面への対策及び、多くの日数と費用が発生していた。

■新たに導入した技術の概要

自社で開発した完全ケーブルレスレーダなので、数種類の周波数のアンテナを所有していることから、目的に合わせた探査が可能となった。

ケーブルレスなので、ドローンに搭載することが可能となり、高所での作業が無くなり、安全面、探査の幅が格段に広がった。

<導入効果>

災害時においては、高所作業車や足場が使えない場所であっても、対応が可能である。

従来型の計測方式と比べて、計測車両、高所作業車、仮設足場等の準備が不要となり、2名での探査が可能なことから、大幅なコスト削減と作業効率の向上が期待される。

<今後の課題>

測線管理や距離情報を整理するのに時間を要している。今後距離計をD-GNSSに改良することで測線管理にかかる時間を短縮させ、一日の作業量増加が期待できる。

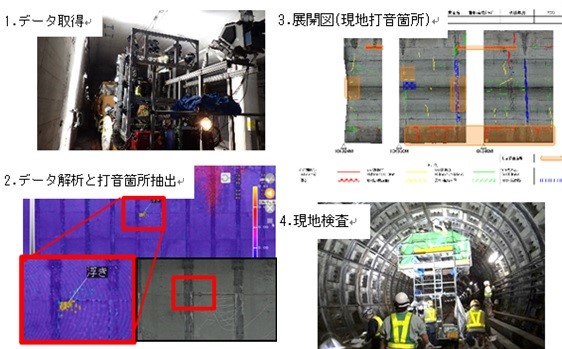

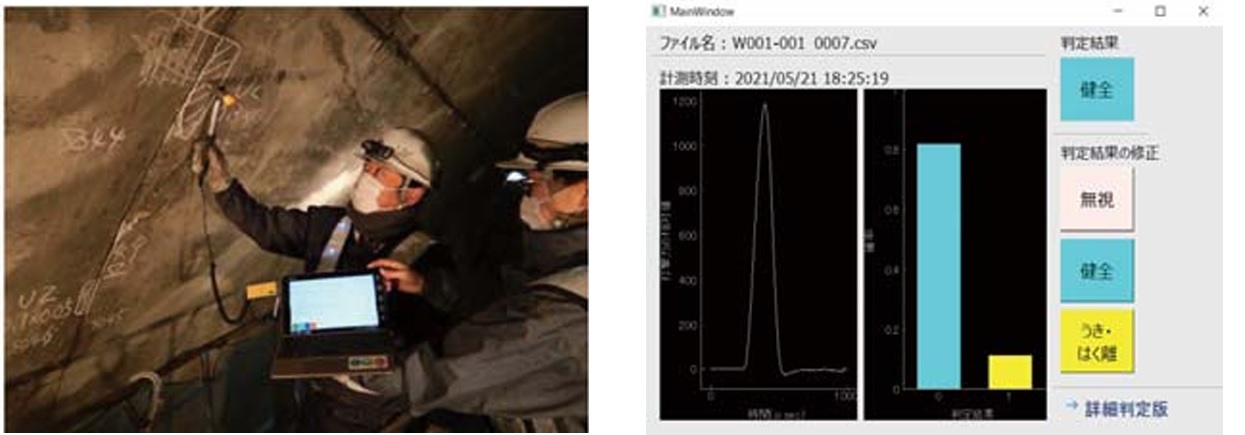

★AIを用いた打音検査解析によるコンクリートの診断システム/応用地質(株)/道路、鉄道★

<概要説明>

トンネル覆工コンクリートは初期欠陥や経年劣化等により、変状が発生するケースがあります。トンネル点検で行う打音検査では、変状箇所周辺などに打音異常箇所がないかを検出します。打音検査は点検員が打診音を聞き変状状況の診断をする定性的な手法であり、客観性の確保が課題です。その解決方法として打音検査結果の定量化と診断支援を行うため、本技術を開発しました。

<開発・導入の背景>

■従来の課題

打音検査は点検員が打診音を聞き、変状状況を診断する定性的な手法であるため、点検員の熟練度による判断の個人差が含まれることから、客観性の確保が課題です。また検査結果を記録しづらく、次回点検時の比較が難しいことも課題です。

■新たに導入した技術の概要

コンクリートの状態把握に伴う打音検査について、打音ハンマーの打撃力波形をAIによって解析し、コンクリートの状態を自動判定する技術です。打音ハンマー(CTS)で打撃を行い、打撃力の波形をグラフ化するとともに「健全」「劣化」「うき・はく離」のを判定し、本体ディスプレイ上にリアルタイムで表示できます。打撃力の波形をAIにて分析し、トンネルの覆工コンクリートにおける状態を自動的に判定するシステムです。

<導入効果>

点検員の熟練度に関係なく、同等な検査結果を得ることができます。

打音検査結果の定量化ができます。

検査結果(打撃力の波形)を記録することができます。

<今後の課題>

材質、構造の異なる部材への適用や打音位置の特定(ポジショニング)に取組む予定です。

<参考文献>

性能カタログ

https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/pdf/c/TN020021.pdf

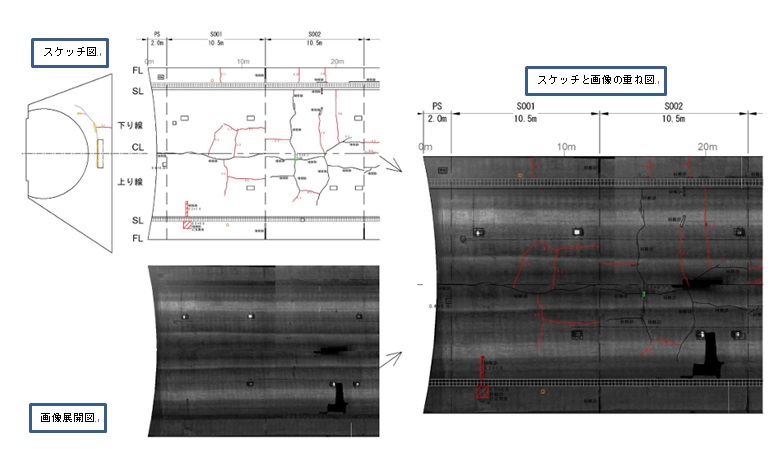

★走行型近赤外線撮影によるSfM三次元画像解析システム/国際航業 (株)/道路★

<概要説明>

本システムは、煤けたトンネルでも透過性の良い高解像度近赤外線カメラと近赤外線LED照明を移動車両に搭載し、コンクリート覆工の画像を取得する。可視光の照明ではないため、人の目には見えず、一般車両への影響が無い。取得したRAW画像は、SfM解析(Structure from Motion:複数の画像からカメラの位置・姿勢を推定し対象物を3次元的に復元する写真測量の技術)によりシームレスに接合し、オルソフォトの3Dモデルを作成する。これを平面的な展開画像に加工し、CAD上で変状を抽出し変状展開図を作成する一連のシステムである。

<開発・導入の背景>

■従来の課題

・トンネル点検の変状展開図は人力によるスケッチで実施しており、ひび割れの位置や長さ、漏水や遊離石灰の位置の精度が課題であった。

・点検時において変状の位置を記録するため、現地でのスケッチ作業に時間を要した。

■新たに導入した技術の概要

・本計測機器は、「近赤外線エリアカメラ(400万画素)と近赤外線LED照明」と「各カメラのデータを保存する処理装置(PC)を組み合わせた記録装置」を「移動車両」に一体化させたものである。

・解析技術としてSfM解析により複数枚画像のオーバーラップ部を解析し、3次元モデルを構築する。また標準形状に合わせてTINモデル・点群データを2次元に展開する。

<導入効果>

・トンネル内の変状(ひび割れ、漏水、遊離石灰)などの位置や大きさの把握が容易になると同時に、精度も向上し、時間短縮にもつながる。

・走行型の画像計測が可能となり、交通規制が不要となる。

<今後の課題>

・ひび割れ等の変状はAIによる自動抽出を行っているが、抽出率は70%程度であり、さらなる抽出率の向上が望まれる。

・うき,はく離については、打音検査が必須となるため、画像計測だけでは判断が難しい。

<参考文献>

特になし

★内空変位を監視するワイヤレスモニタリング/グレートスタージャパン(株)/鉄道★

<概要説明>

トンネルの内空変位計測において、従来のコンバジェンスメジャーや自動追尾型トータルステーションに代わる高精度傾斜計を用いた

新しい技術です。状来法より高精度、省人化、メンテフリー、低コストを実現しました。

<開発・導入の背景>

■従来の課題(自動追尾トータルステーションとの比較)

・主電源、設置場所の確保が必要。

・視通を必要とし、作業員や重機の移動が必要。更に粉塵やプリズムの汚れにより測定不能なる場合がある。

・複数断面の場合、同一視野内にプリズムが複数あると誤測定する。

・定期的なメンテナンスが必要

・高コスト

■新たに導入した技術の概要(ODS=距離計付3軸傾斜計センサ)

・距離・角度再現性 0.15㎜・0.0005°(0.0087㎜/m)

・バッテリー 10年稼働 (30分に1回の測定を想定)

・防塵防水性能 IP67

・メッシュ型 通信 (トンネル深部から坑口までデータをホッピング)

・クラウド上のウェブモニターにてデータ監視

・アラート機能あり

・伸縮計や歪計等他センサーを同一ウェブモニターで紐づけ可能

・FTPやAPI機能を用い、他システムへのデータの転送も可能

<導入効果>

・24時間トンネル内の変位を確認し、閾値を超えた場合はアラートを発報

・故障も無く、メンテンナス不要

・傾斜計の設置は短時間、簡単

・専従者不要

<今後の課題>

・国内の事例を増やすと共に他システムとの連動を促進

・国内サーバーでのデータの保管

<参考文献>

https://www.senceive.com/case-studies/costa-blanca-martorell-tunnels

★覆工巻厚・背面空洞レーダ探査システム/応用地質(株)/道路・鉄道★

<概要説明>

点検作業と同時にトンネル点検車搭載型の地中レーダ探査装置を用いて覆工巻厚・覆工背面空洞の深さを計測する技術。

<開発・導入の背景>

■従来の課題

トンネル覆工に近接して安定して計測するには、専用の治具や足場の設置が必要である。また、専用の計測車両を開発した場合、その移動費用が高額となる。計測精度を保ちながら、移動や機器の設置および計測を効率的に行うために本システムを開発した。

■新たに導入した技術の概要

比較的調達しやすいトンネル点検車や軌陸高所作業車(スーパーデッキ)を足場として活用し、それらに搭載できる組み立て解体が容易なレーダ探査システムを構築した。

<導入効果>

点検作業と同時に高精度に覆工巻厚・覆工背面空洞の深さを計測できる。

<今後の課題>

より効率的に作業を行うことができるように、計測装置の軽量化に取り組んでいる。

<参考文献>

TN020011-V0324

覆工巻厚・背面空洞レーダ探査システム